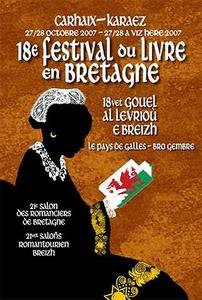

Gouel al Levrioù e Breizh

Derrière chaque blog, il y a un ou plusieurs visages. Pour la plupart, ces visages resteront inconnus tant la blogosphère est vaste , tant les sujets abordés par ceux-ci sont variés et tant l'éloignement géographique des uns et des autres est un obstacle à des rencontres moins virtuelles que celles échangées quotidiennement sur la toile. Mais il arrive que certains bloggeurs partagent la même passion, en l'occurrence la littérature, et que de plus, un heureux hasard fasse que ceux-ci ne soient éloignés dans l'espace que de quelques poignées de kilomètres. Ce fut le cas hier pour les bloggeurs de Bretagne qui se sont retrouvés hier au Festival du Livre de Carhaix. L'idée de départ a été lancée par Majanissa et nous avons été plusieurs à répondre à son appel. Rendez-vous avait donc été donné dimanche 28 octobre à midi devant l'espace culturel Glenmor de Carhaix. Et c'est ainsi que se sont retrouvés pour la première fois, sans l'entremise des écrans et des cla...